MACアドレスの調べ方

MACアドレスはネットワークに接続する上で識別のために機器に割り当てられている認識番号です。

ホスト接続申請をするためには、MACアドレスの記載が必要となります。

MACアドレスの調べ方は、OSごとに異なります。

下記よりお使いのOSの調べ方をご参照ください。

(注意)MACアドレスを識別するため、OSでMACアドレスを隠蔽する機能は無効にしていただく必要があります。

Windows 編

ランダムアドレスを無効にする

下記をご参考に「ランダムアドレス」を無効にします

Windows でランダム ハードウェア アドレスを使用する方法

MACアドレスの調べ方

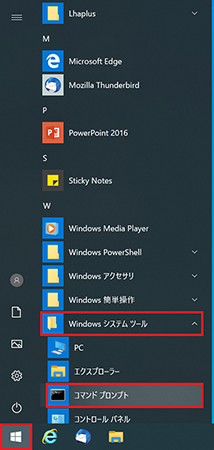

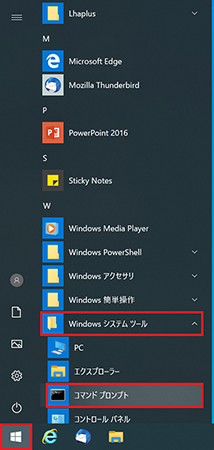

1 「スタート」メニューから「Windows システム ツール」→「コマンド プロンプト」をクリックします。

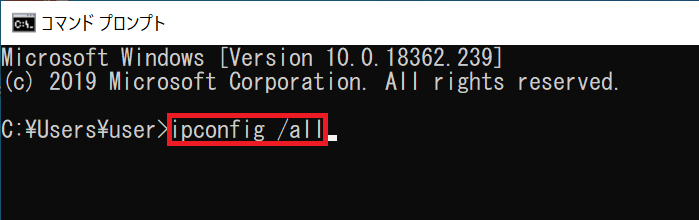

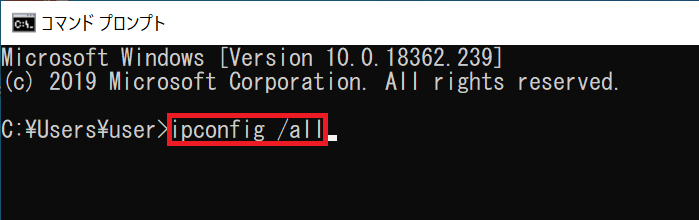

2 コマンド プロンプト画面で「ipconfig▲/all」と入力し、「Enter」キーを押します。(※ ▲マークは半角スペースに変換してください。)

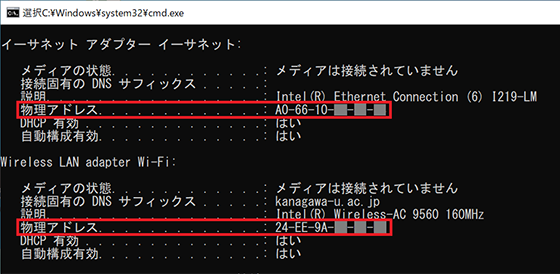

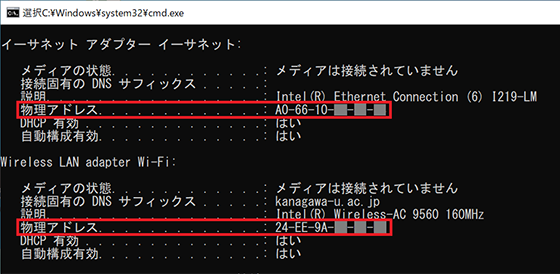

3 「物理アドレス」の欄に表示されている英数字がMACアドレスです。ネットワークアダプターの種類(有線LAN/無線LAN)により表示場所が異なります。

※ 図では、「イーサネット アダプター イーサネット」が有線LANのMACアドレス、「Wireless LAN adapter Wi-Fi」が無線LANのMACアドレスです。

Mac OS編

プライベートWi-Fiアドレスを無効にする

下記をご参考に「プライベートWi-Fiアドレス」を無効にします

Apple製デバイスでプライベートWi-Fiアドレスを使う

MACアドレスの調べ方

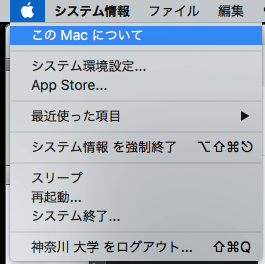

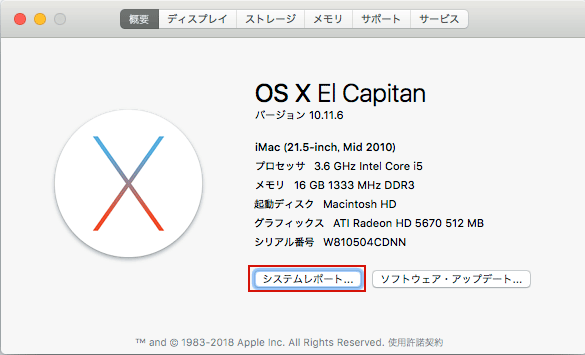

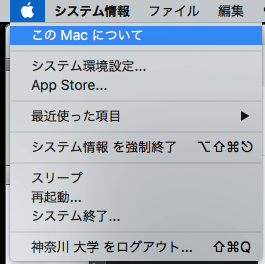

1 アップルメニューから「このMacについて」を選択します。

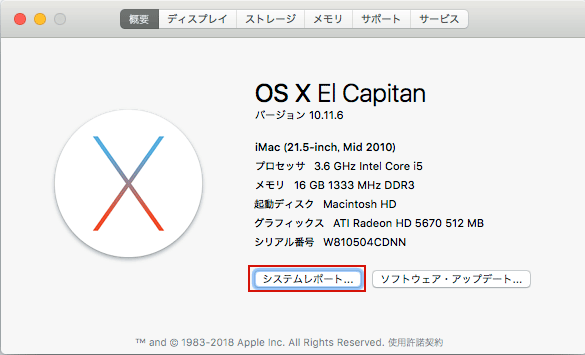

2 「システムレポート」をクリックします。

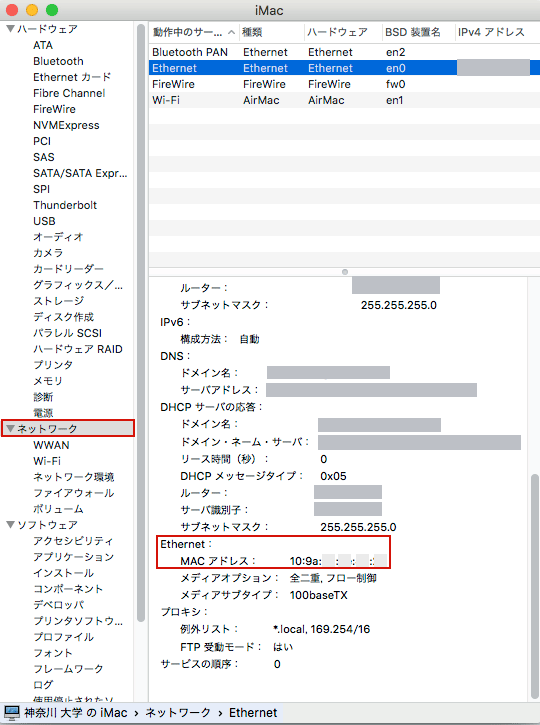

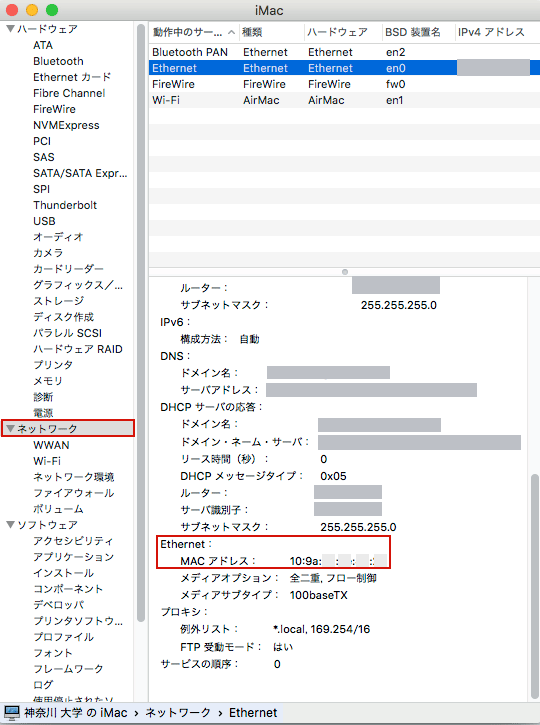

3 ネットワークをクリックしします。右欄からEthernetを選択します。

UNIX 編

Solaris (SunOS 4.1.xを含む)(出力例はSolaris 2.6です。)

「ether」という部分の英数字がMACアドレスです。

注意

1. 「ether」の数字が一桁の場合は先頭に0を加えて申請してください。

例) 8:0:20:86:db:43 –⟩ 08:00:20:86:db:43

2. 作業は必ずrootで行なってください。

FreeBSD(出力例は4.1-RELEASEです。)

xp0の、「ether 00:a0:c9:86:06:70」という部分の英数字がMACアドレスです。

注意

fxp0という部分は利用されているネットワークカードにより出力が異なります。

Linux(出力例はRedhat 6.2です。)

「Ethernet HWaddr 00:10:4B:11:A6:45」という部分の英数字がMACアドレスです。

※その他のOSについては、取り扱い説明書をご覧ください

DHCPの設定

DHCPとはDynamic Host Configuration Protocolの略で、IPアドレスやサブネットマスクなど、

ネットワークに接続する際必要となる様々な情報を、自動的に割り当てる仕組みです。

この仕組みを利用することによって、お使いのコンピュータが必要な情報を自動的に取得し、ネットワークが利用できるようになります。

DHCPの設定方法はOSごとに異なります。 下記PDFファイルをご参照ください

第2レベルドメイン申請

神奈川大学ドメインの第2レベルドメイン名(xxx.kanagawa-u.ac.jpの、xxxの部分)に情報システム部が割り当てたドメイン名ではなく、

組織において独自に命名したドメイン名を使用したい場合に必要な申請です。

神奈川大学ドメインの第2レベルドメインは、神奈川大学学則、神奈川大学大学院学則、

神奈川大学附属高等学校学則および、神奈川大学附属中学校学則に規定されている組織の長の申請により、情報システム部が命名し、管理を行います。

| 手続き方法 |

「第2レベルドメイン名申請書」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタへ提出 |

| 申請書 |

MNSカウンタで入手する

もしくは こちら

|

注意

- 第2レベルドメイン名は、神奈川大学学則、神奈川大学大学院学則、神奈川大学附属高等学校学則および、

神奈川大学附属中学校学則に規定されている組織の長の申請により命名します。

- 申請されたドメイン名は他組織との重複が無い限り、第一希望で命名します。

重複が生じた場合、先に申請した組織が優先されます。また、後から申請を行い重複した場合は第二希望、第三希望の順に命名します。

- 申請ドメインのDNSサーバは、情報システム部で管理します。

- 申請可能なドメインの数は、一組織に対して一つです。

- 「個人コード」欄には、学校法人神奈川大学発行の身分証明書番号を記入してください。

独立サブネット取得申請

情報システム部管理サブネットを利用せず、独立サブネットの利用を希望する場合は、MNSカウンタにて「独立サブネット取得申請」を行ってください。

| 手続き方法 |

「独立サブネット取得申請書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付してMNSカウンタへ提出

・事業(研究)計画を記述した書類

・制定した独立サブネット利用・運用規則 |

| 申請書 |

MNSカウンタで入手する

もしくは こちら

|

注意

- 第3レベルドメイン名は「取得済みドメイン名を利用」「新規にドメイン名を申請」のどちらか一方を選択し、記入してください。

- 取得済みドメイン名を利用する場合は、第3レベルドメイン名申請書の申請者による署名および捺印が必要です。

- 新規にドメイン名を申請する場合は、「第3レベルドメイン名申請書」を情報システム部へ提出してください。

- 「個人コード」欄には、学校法人神奈川大学発行の身分証明書番号を記入してください。

- 責任者(主、副)、技術担当者(主、副)それぞれを必ず選出してください。

- 責任者(主、副)、技術担当者(主、副)はすべて専任教職員でなければなりません。

第3レベルドメイン申請

神奈川大学ドメインの第3レベルドメイン名(xxx.aaa.kanagawa-u.ac.jpの、xxxの部分)に、

独自に命名したドメイン名を使用したい場合に必要な申請です。

なお、第3レベルドメイン名申請者は、第3レベルドメイン名通知書発行日より14日以内にDNSサーバを設置し

「DNSサーバ登録申請書」を情報システム部へ提出しなければなりません。

DNSサーバの稼動が確認できない場合、本申請は無効となります。

| 手続き方法 |

「第3レベルドメイン名申請書」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタへ提出 |

| 申請書 |

MNSカウンタで入手する

もしくは こちら

|

注意

- 第2レベルドメイン名は、既に登録済みのものを記入してください。

- 申請されたドメイン名は他組織との重複が無い限り、第一希望で命名します。

重複が生じた場合、先に申請した組織が優先されます。

また、後から申請を行い重複した場合は第二希望、第三希望の順に命名します。

- 本申請の申請者は、第3レベルドメイン名通知書発行日より14日以内にDNSサーバを設置し「DNSサ ーバー登録申請書」を情報システム部へ提出しなければなりません。

DNSサーバの稼動が確認できない場合、本申請は無効となります。

- 「個人コード」欄には、学校法人神奈川大学発行の身分証明書番号を記入してください。

DNSサーバ登録申請(独立サブネット用)

情報システム部管理サブネットを利用せず、独立サブネットを利用する場合は独自にDNSを構築しなければなりません。

責任者は独立サブネット取得後、DNSを構築しMNSカウンタにて「DNSサーバ登録申請(独立サブネット用)」を行ってください。

| 手続き方法 |

「独立サブネット取得申請」を行い、「独立サブネット取得申請通知書」を受け取る

「DNSサーバ登録申請書(独立サブネット用)」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタへ提出 |

| 申請書 |

MNSカウンタで入手する

もしくは こちら

|

注意

- 「管理ドメイン名(正引き、逆引き)」欄には、「独立サブネット取得申請通知書」の内容を記入してください。

- 「個人コード」欄には、学校法人神奈川大学発行の身分証明書番号を記入してください。

- 責任者(主)は第3レベルドメイン名申請書の申請者を記入してください。

- 責任者(主、副)、技術担当者(主、副)はすべて専任教職員でなければなりません。

DNS別名登録申請

MIYAMO-NETの情報システム部管理サブネットでは、現行のドメイン名は基本的に廃止します。

教育・研究上の理由などから移設先で既存のFQDNを継続して使用したい場合は「DNS別名登録申請」を行ってください。

| 手続き方法 |

「DNS別名登録申請書」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタへ提出 |

| 申請書 |

MNSカウンタで入手する

もしくは こちら

|

注意

- 別名登録は基本的にCNAMEレコードを用います。Aレコードが必要な場合は、別途情報システム部までご相談ください。

- 「個人コード」欄には、学校法人神奈川大学発行の身分証明書番号を記入してください。

- 責任者(副)および技術担当者(副)は、ホスト接続の場合は記入不要です。

- 責任者および技術担当者は専任教職員でなければなりません。

ファイアウォールの構成とフィルタリングポリシーに関する届出

大学が設置するファイアウォールによるフィルタリングを選択せずに 独自でファイアウォールを構成して運用する場合、本届出が必要となります。

| 手続き方法 |

「ファイアウォールの構成とフィルタリングポリシーに関する届出」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタへ提出 |

| 申請書 |

サンプル付き申請

|

ファイアーウォール設定申請

本学ではMIYAMO-NETとインターネットの間に下記のとおり、ファイアーウォールの恒常的な設定をしています。

ファイアーウォールの設定は、通常のネットワーク利用には支障ありませんが、

一般的でないプロトコルを利用する研究等や外部データベースの利用にあたって、

外部との通信が出来ないなどの事象が発生する場合があります。

研究等のために必要な通信を行うためのポートの開閉は申請により実施いたしますので、E-Mail(Word添付)もしくは書面での手続きをお願いします。

開放ポート一覧は以下のとおりです。

ネットワーク利用者各位におかれましてはネットワーク利用、通信内容を点検し、必要な場合には、下記「3.ポートの開閉についての手続き」によりポート開閉の手続きをお願いします。

1.学内から学外へのアクセスに関する開放ポート一覧

| ftp |

ssh |

telnet |

smtp |

| 21/tcp |

22/tcp |

23/tcp |

25/tcp |

| whois |

domain |

domain |

http |

| 43/tcp |

53/tcp |

53/udp |

80/tcp |

| pop3 |

nntp |

ntp |

ntp |

| 110/tcp |

119/tcp |

123/tcp |

123/udp |

| imap |

https |

smtps |

nntps |

| 143/tcp |

443/tcp |

465/tcp |

563/tcp |

| imap4-ssl |

sshell |

ftps |

telnets |

| 585/tcp |

614/tcp |

990/tcp |

992/tcp |

| imaps |

pop3s |

|

|

| 993/tcp |

995//tcp |

|

|

1024 以上のポートについては基本的に開放し、問題があるポートに関してはその都度通信を制限することとします。

2.学外から学内へのアクセスに関する開放ポート一覧

| ftp-data |

ident |

ftp-data |

| 20/tcp |

113/tcp |

989/tcp |

それ以外のポートはサーバ業務を行っているマシンに限りポートを開放することとします。

| 手続き方法 |

申請用紙に記入の上、横浜キャンパスは20号館2階MNSカウンタおよび、6号館2階MNSカウンタ、みなとみらいキャンパスは8階MNSカウンタに提出してください。

Emailでの申請をする場合は、メールのタイトル欄を「F/W申請書」として、

記入(タイプ)した申請用紙を添付ファイルで下記メールアドレス宛に送信してください。

申請確認のメールを送信いたしますので、そのメールを下記アドレスに返送してください。

メール返信を確認した時点で受付完了といたします。

送付先アドレス: fwapl-jhs@kanagawa-u.ac.jp |

| 申請書 |

PDF版 Word版

|

| 注意 |

リモートデスクトップやVPNなどの通信ポートを開放し、

学外から学内端末(ネットワーク)を経由して図書館文献

検索サービスを利用すると、図書館と外部業者との契約に

抵触する場合がありますのでご注意ください。 |

| 参考 |

図書館文献検索を自宅PCから利用するには |

サーバ設置届出書

独立管理サブネットはサーバの設置が容易にできますが、万が一サーバを不正利用 された場合、大学として対策がとりにくくなっている側面があります。

このため、 2008年5月よりサーバの設置情況を把握し、同時に使用しているポートを明らかに してファイアウォール通過を許可する届出書を用意しました。

ホスト接続申請のネットワークでサーバを立てる際にも届け出が必要となります。 また、管理者の変更などは年度単位で発生するため、本届出は毎年必要となります。

運用上重要となりますので、届け出についてご理解とご協力をお願いいたします。

サーバ設置届出書

記入例:サーバ設置届出書

独立管理サブネット運用ガイドライン

独立管理サブネットの使用に際して、運用ガイドラインの策定が必要となりました。

障害対応連絡票

自分が管理するPCやサーバ等でウイルス感染などによる障害が生じた時、記入し、提出する報告書です。

| 手続き方法 |

「障害対応連絡票」に必要事項を記入のうえ、MNSカウンタ、あるいは情報システム部へ提出。 |

| 障害対応連絡票 |

障害対応連絡票

|

下記の記入例を参考にしてください。

| 記入欄 |

記入例 |

| 作成日 |

作成年月日を記入。 |

| 対応障害No. |

対応する障害処理票のNo.を記述します。 |

| 件名 |

対応する障害処理票の件名を記述します。 |

| 障害種別 |

障害該当項目にチェックします。 |

| 発生源 |

障害が発生した場所をできるだけ詳しく記述します。 例)~ 端末の障害の場合 ~ 直接の障害原因の他に、IPアドレス,ハードウェア,OSなどの障害が発生した機器についても記述してください。 |

発生事象

/

影響範囲 |

どのような障害が発生したかを記述します。 また、その障害がどれだけの影響範囲があったかがわかれば、その影響範囲も記述します。 |

対処内容/

対処結果 |

発生した障害に対して、どのような対処を行ったかを記述します。 また、その対処によって、障害がどう復旧したかをなるべく具体的に記述します。 ただし、暫定対処を行った場合、根本的な対処を「いつ」「どのように」行うか(もしくは、行ってもらうか)を極力記述してください。 |

| 作業者 |

対処を行った作業者の氏名を記述。 |

| 作業期間 |

作業にかかった日時を記述。 |